こんにちは!米ぬか酵素浴田(でん)米ぬか管理担当のデンちゃん(夫)です

現代の食生活は栄養の偏りや胃腸への負担が増えやすく、特に夏場は「疲れが抜けない」「肌の調子がいまいち」という声も多いと感じています。

- 栄養ドリンクやサプリには頼りたくないけど、家族みんなで安心して続けられる習慣が欲しい。

- 夏になると食欲が落ちて、冷たい飲み物ばかりでお腹の調子が乱れがち。

そんなお悩みが多い中で注目されているのが「飲む点滴」と呼ばれる甘酒。

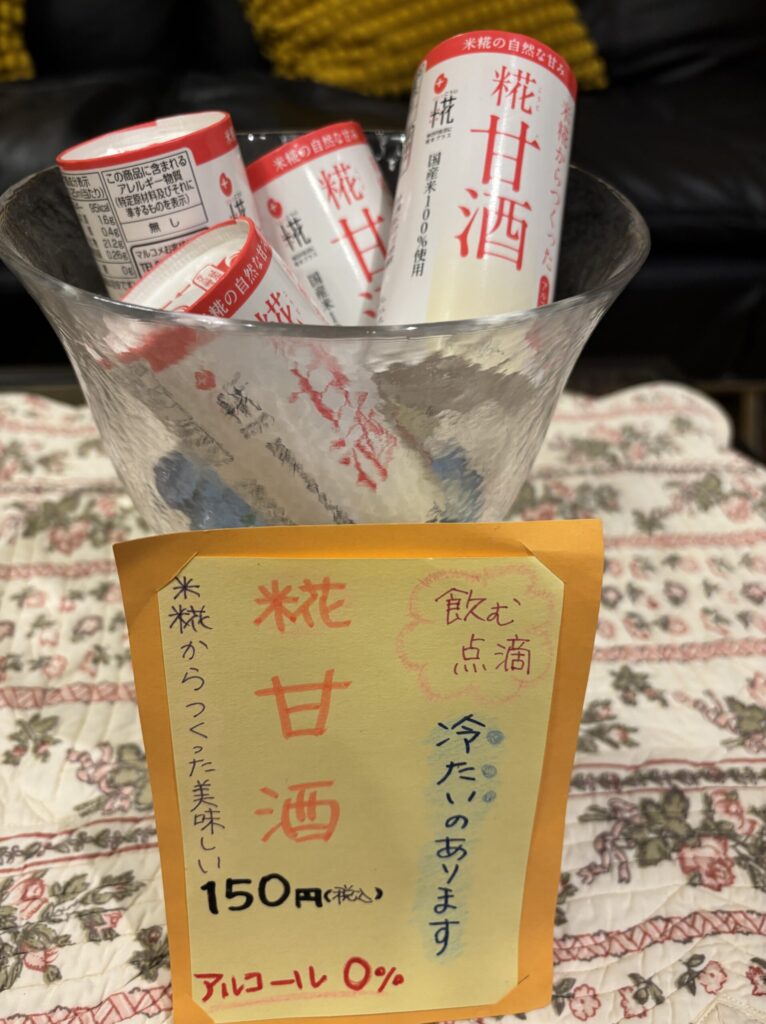

当店の店頭でも販売しておりまして、酵素浴後のお客様に喜ばれています。

でも種類や飲み方を知らずに取り入れると「効果が分からなかった」という人も少なくありません。

本記事では効果的な甘酒の種類や胃にやさしく続けられる飲み方のコツなどを分かりやすく紹介します。また、科学的データに基づく甘酒の効果に触れながら酵素浴との“発酵つながり”にもスポットを当てます。

甘酒は栄養補給にも腸活にも心強い発酵飲料。そして酵素浴と組み合わせることで外からは温め、内からは満たす「ダブルの発酵効果」を暮らしに取り入れることができます。

毎日の疲れや冷えをそっと整えてくれるシンプルな習慣、一緒に始めてみませんか?

甘酒が「飲む点滴」と呼ばれる理由は至ってシンプル

甘酒って「飲む点滴」と言われるくらい体に必要な栄養がギュッと詰まっているんです。だから疲れやすい私たち現代人の栄養補給にピッタリ。

その理由は実にシンプル!甘酒に入っている成分が病院で使われる点滴に近いからなんです。

- ブドウ糖:消化を待たずにすぐエネルギーに変わるから疲れた体にすぐ届く!

- アミノ酸:体を作る材料になって疲労回復にも一役買ってくれる。

- ビタミンB群:糖や脂質の代謝を助けてエネルギーを生み出すサポート役。

- ミネラル類(カリウム・マグネシウムなど):発汗や疲労で不足しやすい成分を補う。

こうした成分は胃腸に負担をかけずに吸収されやすく、消化力が落ちているときでも効率的に栄養を取り入れることができます。

実は甘酒って…ただ単に「体にいいよ〜」と言われているだけじゃなくて、ちゃんと研究データもあるんです!

たとえば30日間毎日甘酒を飲んだ人は「お通じの回数や量が増えた」「便臭が少なくなった」などという結果が出ています。

⇒【森永製菓さんの研究】

それだけではなく血圧が下がったという研究もあります。4週間甘酒を飲み続けた人の上の血圧が有意に下がったという結果なんです。

⇒【九州大学さんの研究】

さらに嬉しいのは美容の面。ある調査では「毛穴が引き締まった」「肌のトーンが明るくなった」という効果が報告されています。

⇒【マルコメさんの研究】

腸内の菌のバランスまで変わったという報告もあり「腸活ドリンク」としても今注目されているんです💦

💡豆知識💡

甘酒は冬の初詣などで飲むイメージが強いですが、江戸時代は夏の定番ドリンク。

あまりの人気ぶりに街角では「甘酒売り」が現れ、庶民の夏バテ防止に役立っていました。

※当時は「夏の風物詩」として俳句の季語にもなっていたんですよ!

甘酒の種類と特徴

ひとくちに甘酒と言っても、実は大きく分けて 「米麹甘酒」と「酒粕甘酒」 の2種類があります。

それぞれの違いを知っておくと、目的や体質に合わせて選びやすくなりますよ。

米麹甘酒

- アルコールなし:麹菌の酵素が米のでんぷんを分解して甘みを出すタイプ。

- 自然な甘さ:砂糖を使わず、麹の力だけでやさしい甘さが生まれる。

- 栄養豊富:ブドウ糖、アミノ酸、ビタミンB群、オリゴ糖などを含み、腸活や美肌にも。

- 安心して飲める:お子さんや妊婦さんも楽しめる発酵ドリンク。

当店店頭でも扱っている甘酒です。アルコールや砂糖を気にせず、家族みんなで安心して飲めるのが強み!

酒粕甘酒

- アルコールを含む場合あり:酒粕をお湯で溶かして作るため、微量のアルコールが残ることがある。

- 砂糖を加えることが多い:酒粕だけでは甘みが足りないので、甘さを出すために砂糖を足すレシピが一般的。

- 独特の風味:日本酒に近い香りとコクが特徴。

- 栄養面:タンパク質や食物繊維はあるが、米麹甘酒ほど「腸活」や「美容」目的では使われにくい。

独特の風味を楽しみたいときや大人向けの温かい飲み物として、酒粕甘酒も根強い人気があります。

健康習慣として日常的に取り入れるなら「米麹甘酒」がオススメ!

飲み方のコツ(胃にやさしく続けるために)

常温〜人肌くらいの温度が適温

冷たすぎる甘酒は胃腸を冷やしてしまい、せっかくの栄養を消化吸収しにくくしてしまいます。逆に熱すぎると胃の粘膜を刺激してしまうこともあります。1日コップ1杯を目安に飲むのが胃にやさしく続けられるコツです。

- 夏場でも氷を入れず常温の甘酒をそのまま。

- 冬は電子レンジや湯せんで「40℃前後のぬるめ」に温めて。

- 1日の摂取量目安は100〜150ml程度。たくさん飲めばたくさん効果が出るというわけではなく、むしろ糖質の取りすぎになるので少量を習慣にしたほうが◎

朝の栄養補給に

朝は体がエネルギー不足の状態。

甘酒に含まれるブドウ糖は消化を待たずにエネルギーに変わるので、眠っている体をスムーズに目覚めさせてくれます。

甘酒はエネルギー補給・代謝アップ・腸活を同時にスタートさせてくれる心強い存在。

忙しい朝や食欲がないときに、コップ1杯を習慣にすると一日が軽やかに動き出します。

- 朝食代わりにコップ1杯。

- 食欲がない日でも負担なくエネルギーチャージ!

温活ドリンクとして

甘酒に多い ビタミンB群 は糖や脂質の代謝を助ける栄養素。

代謝がスムーズになることで熱が作られやすく、冷えにくい体作りをサポートします。

- 冬はしょうがを少し入れてホット甘酒に。

- 体の中からポカポカ温まる「飲む生姜湯」風🤎

温浴後のリラックスタイムに

酵素浴やお風呂の後は汗で水分とミネラルが失われています。

甘酒にはブドウ糖のほかカリウム・マグネシウムなどのミネラルも含まれていて、自然な補給ドリンクになります。

- 常温の甘酒を酵素浴後やお風呂上がりに。

- アルコールが苦手な人でも“ほっと一息の晩酌気分”が味わえます☺️

こんな取り入れ方もオススメです!自分なりの楽しみ方を探してみてね!

米ぬか酵素浴と甘酒は「発酵のつながり」

酵素浴と甘酒…実はまったく別物に見えてどちらも「発酵の力」を活かした健康法なんです。

お店で提供している理由もまさにそこにあります。

共通点は「発酵のチカラ」

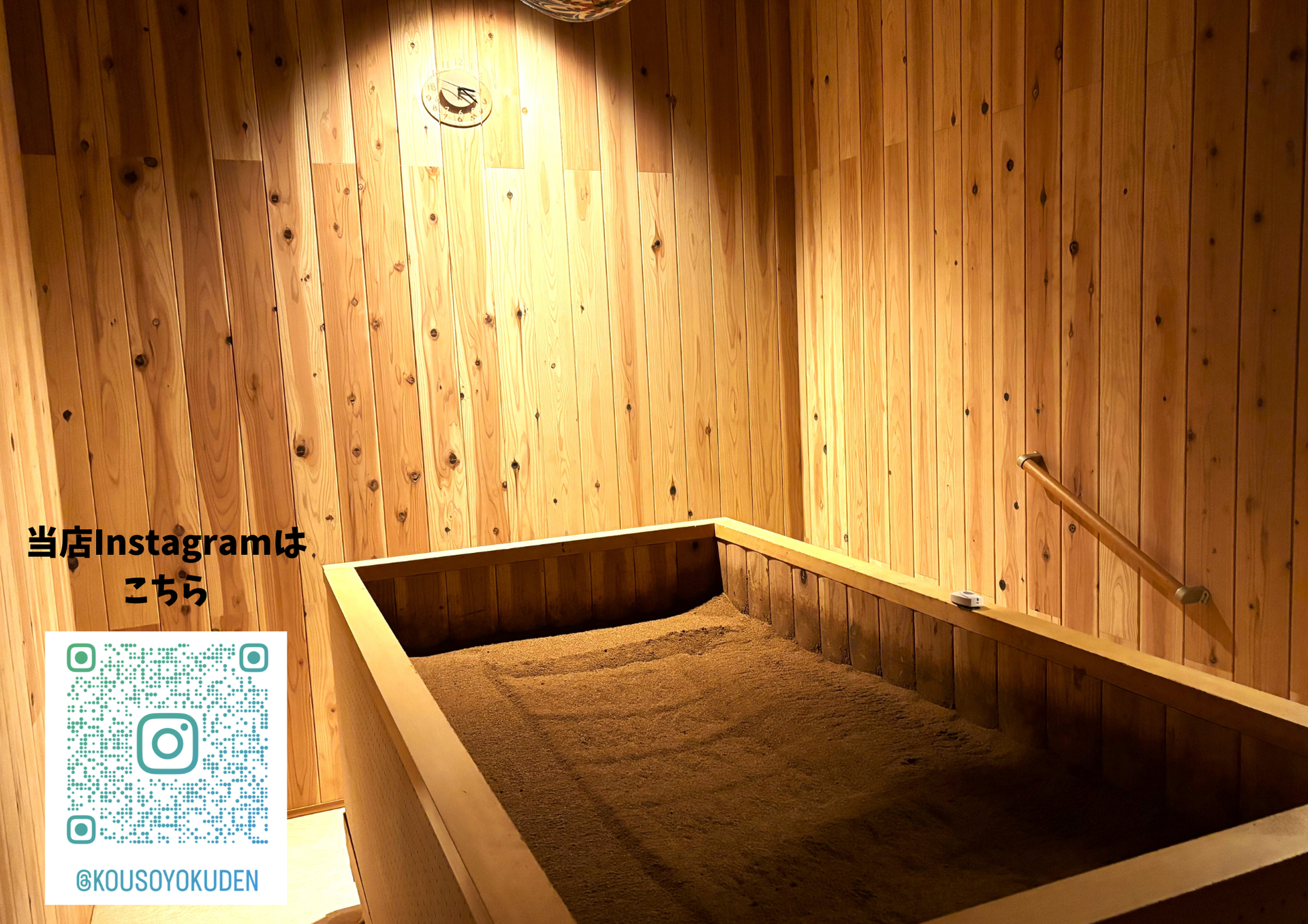

- 酵素浴 → 微生物が分解・発酵する時に生まれる自然の熱で体を温める。

- 甘酒 → 麹菌が米のでんぷんを分解して自然な甘みと栄養を生み出す。

つまりどちらも「微生物の働き=発酵」を通じて私たちの体を元気にしてくれるんです!

外から温める × 内から満たす

- 酵素浴→体の深部までじんわり温めて血流を良くし代謝をサポート。

- 甘酒→消化吸収しやすい栄養を届けて内側から代謝を後押し。

この2つを合わせれば「外から温める」と「内から栄養を与える」のダブル効果で体調を整えるベース作りができます。

「酵素浴×甘酒」暮らしの中でのおすすめシーン

当店でご用意しているのはおなじみのマルコメさんが手がける「糀甘酒」です。

アルコール0%

米麹からつくられるノンアルコールドリンクなので小さなお子さまから妊婦さんまで安心して楽しめます。

砂糖不使用のやさしい甘さ

お米のでんぷんを麹菌の力で分解して自然な甘みを引き出しています。加糖ではないので体に負担をかけにくいのが特徴です。

栄養バランス◎

ブドウ糖、アミノ酸、ビタミンB群、オリゴ糖などが含まれており、エネルギー補給や腸活、美容サポートにも役立ちます。

※公式LINE登録して頂くと来店ポイントでももらえます!

- 酵素浴後は温めた体を冷やさずに栄養を補える「常温の甘酒」がオススメ!

- 季節の変わり目や疲れが溜まった時に「発酵習慣」としてセットで取り入れてみるのも◎

- 「温活+腸活」の習慣として家族みんなでシェアしても良し!

ぜひ普段の生活に「酵素浴と甘酒」を取り入れてみてください。きっと効果が感じられやすいですよ!

まとめ:「温活+腸活」で整う発酵のある毎日

甘酒は昔から「飲む点滴」と呼ばれ、今も科学的にその栄養価や健康効果が証明されつつある発酵飲料です。腸活・美肌・代謝サポートなど、私たちの暮らしにそっと寄り添ってくれる心強い存在。

そして酵素浴もまた同じ“発酵の力”を活かし、体を芯から温め巡りを整えてくれる日本の知恵です。

現代の私達は日々の生活で疲れや冷えを抱えがちです。だからこそ「外から温める酵素浴」と「内から満たす甘酒」を組み合わせることに意味があります。

これは決して特別な健康法ではなく、どなたでも取り入れられるシンプルな習慣です。

ぜひ酵素浴と甘酒をセットで体験してみてください。

そのやさしい甘さと芯から温まる心地良さに「こんな組み合わせがあったんだ!」と感じて頂けると嬉しいです。

この記事が誰かのお身体の悩みを、少しでも解消出来ることを心から願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を読んで「もう少し温活習慣の事知りたいな」と思った方は、

私の日常をつづったInstagramでも、お店で役目を終えた米ぬかを使った「めぐるはたけ」のことや、米ぬか酵素浴のことを発信しています。

ぜひ遊びに来てください☺️

👉 https://www.instagram.com/komeden.hatake/

▶︎ 米ぬか酵素浴 田〜でん〜 ホームページ(ご予約も可能です)

▶︎ 酵素浴でんの公式Instagramはこちら